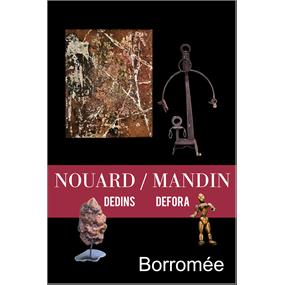

MANDIN / NOUARD

- Galerie Borromée

- 2 avr. 2025

- 3 min de lecture

Dernière mise à jour : 23 juin 2025

DEDINS / DEFÒRA

Deux artistes, l’un du Périgord vert, Jean-Claude Nouard et l’autre du pays nissard, Bernard Mandin, exposent à Borromée en Périgord noir, l’un à l’intérieur de la galerie (dedins), l’autre à l’extérieur (defòra).

Une porte ouvre-t-elle sur le dehors ou sur le dedans ? Pour atteindre le dedans, il faut avoir traversé le dehors. Pour s’affranchir du dedans, il faut oser passer un seuil.

Nouard parcourt les forêts, Mandin les rivages de la Méditerranée. Chacun braconne des fracas d’objets rendus par la mer ou par les bois.

Ce que d’aucuns qualifieraient de tristes déchets, de lambeaux dérisoires, les deux créateurs les rendent dignes du regard et les rendent à la parole. Comme Gérard Wajcman le propose « […] le plus commun, le plus dérisoire peut capter et captiver nos regards. Une nature morte peut rendre un simple verre d’eau aussi désirable que Vénus sortant de l’onde, d’un verre d’eau, mais que le déchet lui-même, même au plus bas degré de sa dégradation, peut y prendre figure d’objet propre à nous éblouir[1]. »

Ici, dans l’exposition Nouard/Mandin, il n’y a pas, il n’y a plus de déchet. Durant leurs promenades, leur œil découvre les débris, leur main les recueille et leur art souffle son énergie dans une pulsion inventive. Chaque bois flotté, chaque écorce tombée mettent en marche l’imagination pour la remontée d’une histoire. Rien ne peut être définitivement enfoui, que ce soient les mosaïques de Pompéi, les dévastations des croisades, les pillages des forêts. Les restes enfouis dans la terre remontent à la surface. Il en est de même pour les langues et les civilisations ravagées.

Ce que les deux artistes récoltent dans leur course avec le temps, ce sont des objets abandonnés au sol, dégradés, blessés, voués à la disparition. L’un cherche plutôt des éléments de la nature, l’autre des résidus manufacturés – ou pas. Leurs assemblages étonnent, éblouissent, surprennent par l’inattendu des matières, des formes, des histoires dont ils témoignent discrètement. Michel Foucault parle de « L’art [qui] se constitue comme lieu d’irruption de l’en-dessous, de l’en-bas, de ce qui, dans une culture, n’a pas droit, ou du moins, pas de possibilité d’expression[2]. » Qu’est-ce qui n’a pas, ici, de possibilité d’expression ? Affirmation d’un passé ou inventaire pour un futur ? Un acte pour marquer sa traversée, pour ne pas tomber dans l’oubli ? La présence d’un instant de passage, d’un moment de ravissement ?

L’en-bas profond, ne serait-ce pas, pour les deux artistes, des résurgences de la terre d’òc ? Transfigurer les vestiges en prestige. Que peut-il rester d’une culture passée par les armes ? Un brouillard obscur, des éclats de voix, et… des étincelles créatives. « […] c’est à partir de ruines et de lambeaux que l’on doit envisager l’écriture de l’Histoire ; à l’aide de ces gravats, il s’agit de reconstituer patiemment une nomenclature d’édifices invisibles, de retrouver la forme exacte des vestiges sur lesquels repose l’édifice social. Le “sauvetage historique” que prône Benjamin [Walter] est avant tout le règlement d’une dette morale : revisiter le récit de l’Histoire, c’est rendre justice aux vaincus qui gisent, pêle-mêle, dans une fosse commune grouillants de récits à demi effacés, de futurs en filigrane, de sociétés potentielles[3]. »

D’un même élan, des hommes peuvent abattre les arbres et les hommes, transporter les bêtes et les hommes dans les mêmes wagons vers une funeste destinée. Mais rejaillissent, par endroit, les pierres des mots, les racines des langues.

Cette double exposition montre ce qu’est une joie créative. Les deux artistes n’ont de cesse d’arpenter, infatigables glaneurs de restes, dans les champs de l’imaginaire.

Le visiteur de la double exposition aura-t-il, désormais, un œil éveillé lors de ses promenades ? Aura-t-il une main prête à saisir des débris, des éclats, des curiosités ? La gibecière bien remplie, il aura de quoi construire, inventer, protéger. Les éléments jetés à terre seront à nouveau debout. Leur musique se laissera percevoir comme le son de la mer au creux d’une conque ou le vent dans la canopée. Peut-être qu’en tendant bien l’oreille nous percevrons un chant :

“Lo tems vai e ven e vire Le temps va, vient et vire

per jorns, per mes e per ans, par jours, par mois et par ans,

et eu, las! no’n sai que dire, et moi, chagrin, ne sais que dire :

c’ades es us mos talans.” Unique est toujours mon désir.

Bernart de Ventadorn[4]

Alain de Caprile

Μασσαλια

Printemps 2025

Catalogue en vente ICI

[1] Wajcman, G. (2022), Ni nature, ni morte – Les vies de la nature morte, Caen, éditions NOUS, p.159.

[2] Foucault, M. (1984), Le courage de la vérité, Paris, Gallimard/Seuil, p. 172-174.

[3] Bourriaud N. (2017), L’exforme, Paris, puf, p.91.

[4] Texte établi par Moshé Lazar, traduit par Miquèla Stenta

Commentaires